東京(前編)

酒米の苗が勢いよく背を伸ばし始める七月。今西の紹介で、東京の寿司店が播磨日本酒プロジェクトのお酒を取り扱ってくれることになった。遠い都会の店が興味を持ってくれたことに飯塚と壺坂は喜び、せっかくだから東京まで酒を持って行こうということになった。

7月16日午後、姫路駅から新幹線に乗り込んだ飯塚は、三時間後には東京駅に降り立っていた。この日、石丸はあいにく撮影で合流できず、壺坂は酒の営業でヨーロッパから日本へ戻ったばかり、今西は東京で打ち合わせが続き、飯塚も先刻まで田んぼを走り回っていた。各々が多忙であるため、飯塚、壺坂、今西は寿司店がある東京・渋谷で夕刻に合流することにしたのである。

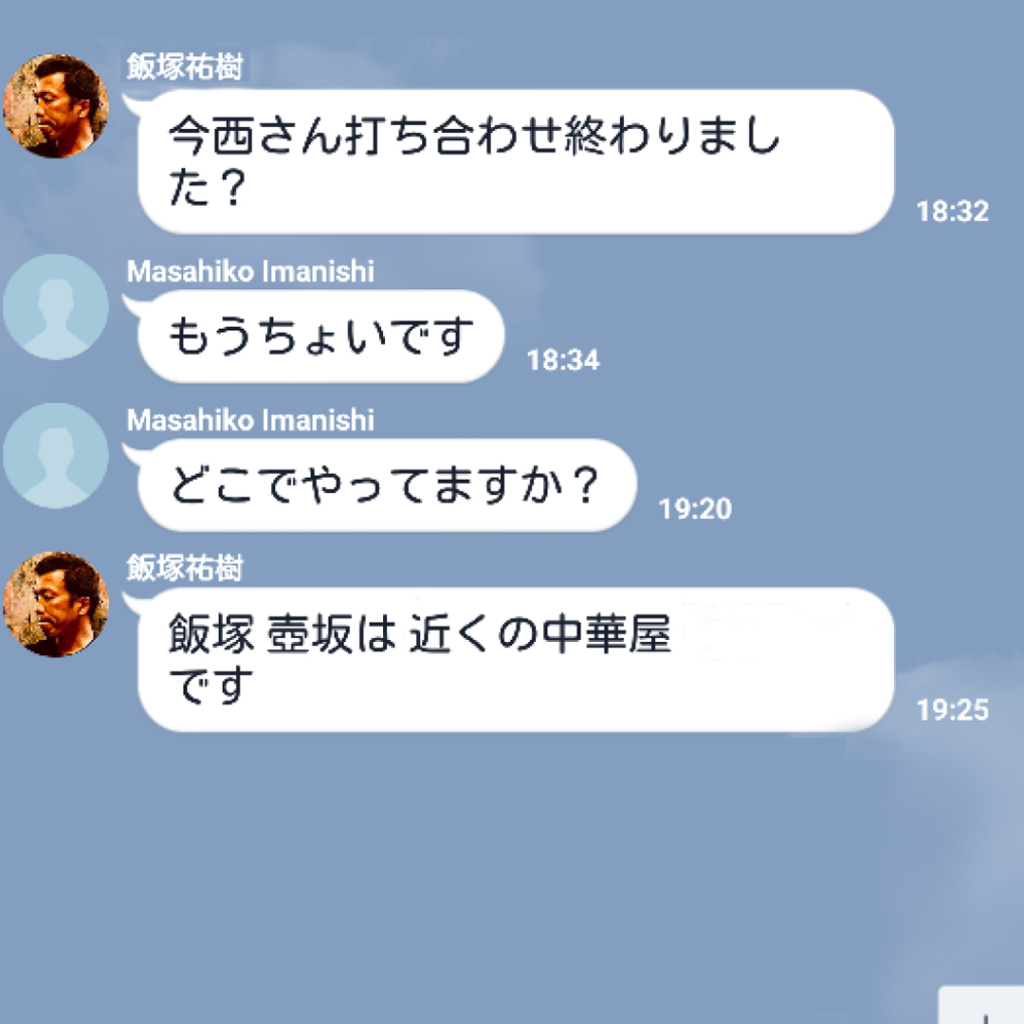

飯塚が宿泊先の渋谷のホテルへ行くと、すでに壺坂が到着していた。日が傾きそろそろ今西と合流する約束の時刻になろうとしていた時、二人の携帯に今西からラインメッセージが飛び込んできた。打ち合わせが長引きそうなので少し遅れるようである。どのみち寿司店は午後八時から予約しているのでまだまだ時間はある。飯塚と壺坂はホテルに荷物を置いて渋谷の街へと出かけていった。

2018年の夏は連日ひどい猛暑が続いた。この日も東京は非常に暑く、夜になっても気温は下がらない。飯塚は毎日炎天下で農作業をしているため暑さには慣れている。もともと肌が褐色の彼は夏になると灼熱の太陽にこんがり灼かれ、もはや日本人かどうかも疑わしいほどの勢いづいた色黒となる。連日猛暑の中で作業をしている彼であるが、どうやら田舎の炎天下の暑さと都会のアスファルトの熱波は同じ温度でも種類が違うらしい。

都会の慣れない暑さにやられ、飯塚の額から、毛穴という毛穴から、まるで雪彦山(せっぴこさん)の湧き水のようにぽたぽたと汗が滴り落ちている。渋谷の雑踏の中を歩く飯塚の望みはただ一つであった。

同じく暑さに参っていた壺坂も同意見であった。とにかくどこか店に入ってビールを飲もうとなった二人は、予約をしている寿司店の近くを土地勘のないまま彷徨い歩いていた。

街の雑踏から少し離れた交差点の一角に差し掛かった所で、彼らは小さな店があるのを発見した。店の前では一人の男が煙草を燻らせている。男と飯塚の目がばっちりと合った──。

その頃、打ち合わせが終わった今西はラインで飯塚と壺坂にメッセージを送っていた。彼らがいる場所を教えてもらい合流しようと思ったのである。今日は暑いからカフェバーでビールでも飲んでいるのだろうと思いながら、今西は二人からの返信を気楽に待っていた。

ほどなくして飯塚からメッセージが送られてきた。だが、ラインを見た今西はスマホの画面を見ながら愕然とするのであった。

ラインを見た今西の鼓動が瞬間止まった。今から行く寿司店はミシュランガイドにも掲載されており、何ヶ月先も予約で埋まるという有名店であることは彼らに伝えている。そんな寿司屋に行く前に、なぜこの二人は中華に行くのか。まさかニンニクたっぷりの餃子など頬張っていやしないだろうか。寿司を食べる前にそんな味の濃いものを食べたらせっかくの寿司の味が……いや、 それよりも臭いが……。

今西は中華が嫌いというわけではない。むしろ好きな方である。だが、物事にはタイミングというものがある。なぜ今、中華をチョイスするのか──。

暑さを起因としない別の汗をかきながら、今西は二人がいるという中華屋に辿り着いた。今西は恐る恐るその扉を開けた。

店内に入るとすぐに、ビールを片手にした笑顔の飯塚と壺坂を見つけた。そして今西は彼らのテーブルの上に一番あってはならないものを発見してしまった。

餃子があった……。

「今西さん、お疲れ様です!」

ビール片手に満面の笑みで再会を喜ぶ飯塚と壺坂に、今西は開口一番言い放った。

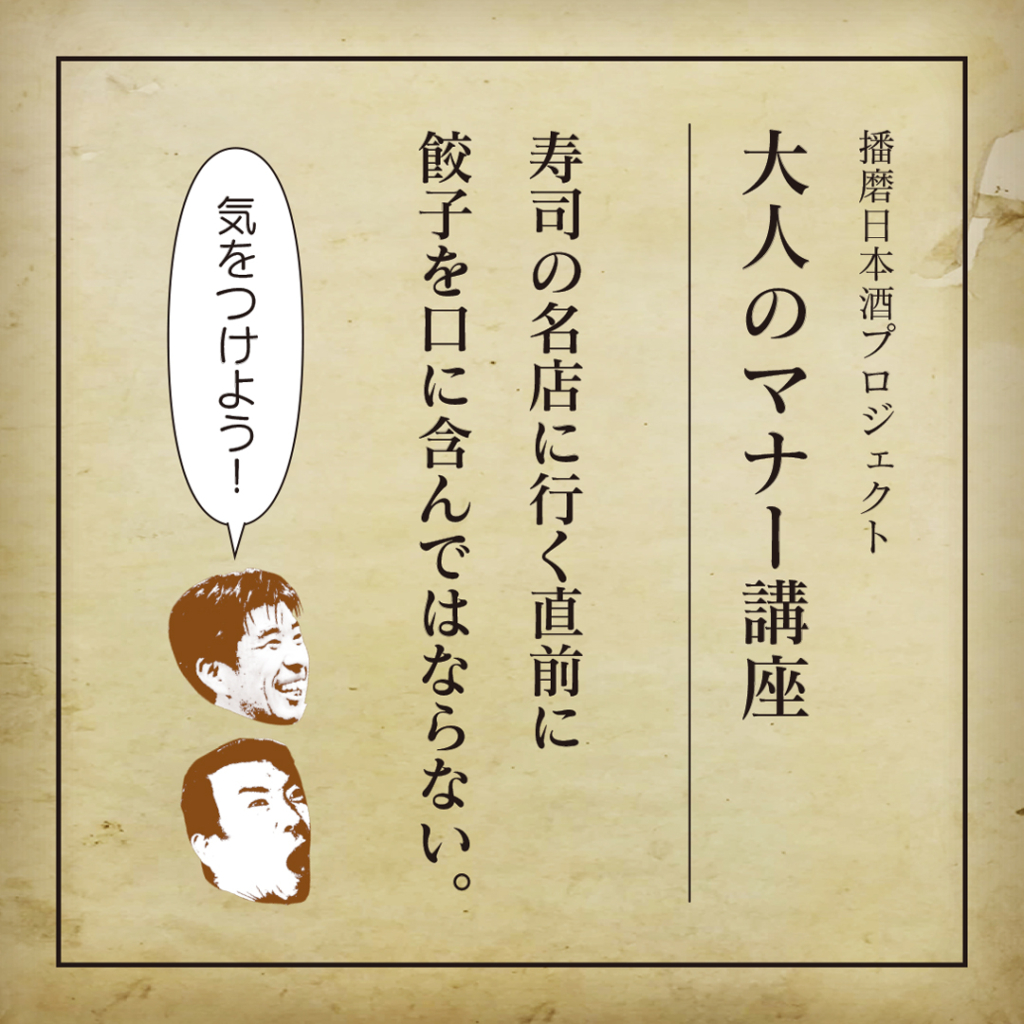

「餃子を口に含むな────────!」

東京でまた一つ大人になった飯塚と壺坂は、今西に連れられて中華屋を後にした。店の前で目が合った中華屋の店主に別れを告げながら──。

餃子の臭いを(今西だけが)気にしながら、三人は渋谷の寿司店へと向かうのであった。

(続く)